只是喜欢 | 手工

春风再次吹拂大地,女儿说你去买个风筝吧。

我说风筝还用买吗,我们小时候都是自己做的。

女儿一愣,看着我,轻蔑的笑。

不信吗?我抄起菜刀,跑下楼。

▲乔治·莫兰:《蹄铁匠的店》,1793年,曼彻斯特美术馆

小区里有一片竹林,一不留神就有笋尖从土地里钻出来。

我选了一枝挺拔的,出手三刀,竟砍不断!连掰带quě,终于拿下,提回家中。

竖着往下劈,咦?刀往下一走就断,怎么回事?太细了,那就粗一点,不行,再粗一点,天呐,快指头粗了!

偷偷擦了一把汗,这和想像的不一样呀。

事已至此,骑虎难下了,往下走吧。

依着印象,扎成“品”字形,两侧拴上棉线,减轻重量,以利兜风。

找出黄山旅游买的宣纸,仔细糊好。女儿拿出画笔,涂个五彩缤纷。

得!出去试试!

▲詹姆斯·帕特森:《风筝》,英国

贾鲁河边一大块草坪,女儿举着风筝,我拉着线开始跑。

我从南跑到北,我从西跑到东,我斜着折返跑,却飞不起来啊。

姑娘已经笑得直不起腰,我也累得仰天长叹。

太沉了。

终于想起来,小时候扎风筝用的是竹帘上抽出来的竹蓖儿,又细又薄又轻。

越是看起来简单的东西,做起来却是不容易啊。

而我这双摸手机的手,还有劳动能力吗?

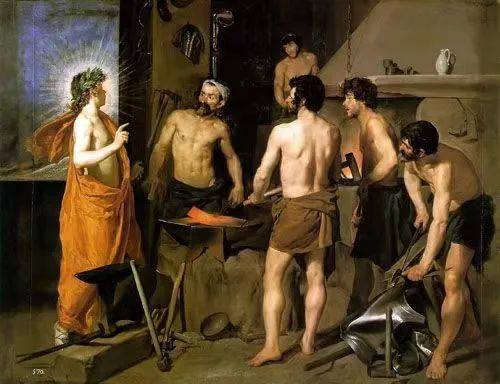

我想起在厂里做工的小姑父,来家也不说话,看见墙角一块白铁皮,就蹲在院子里敲打起来。

那铁皮慢慢的弯曲、变形,午饭还没上桌,竟然变成了一个簸萁!

所谓巧人,就是这样吧。

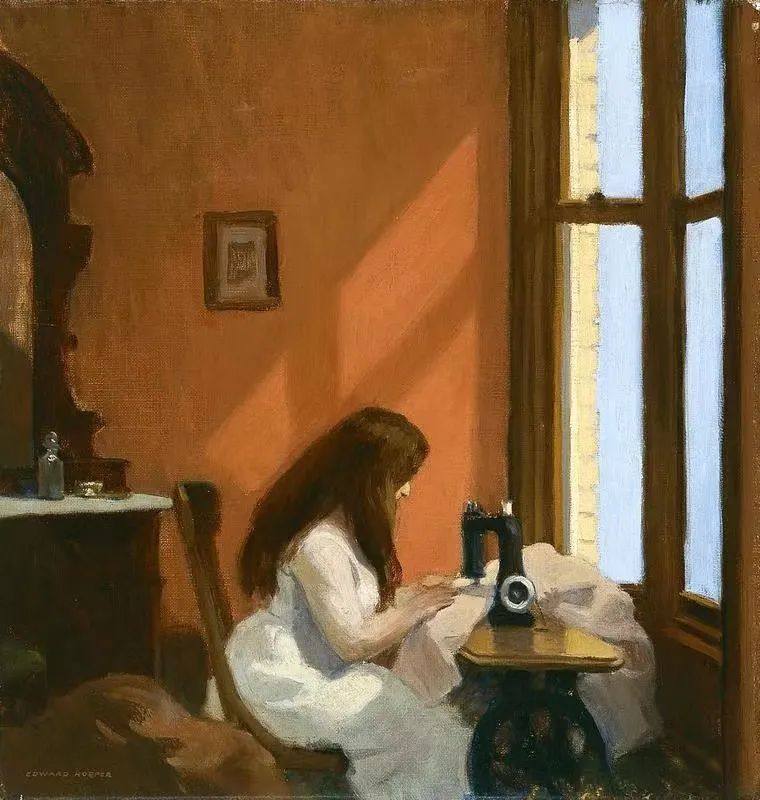

▲爱德华·霍普:《缝纫机前的女孩》 提森·博内米萨博物馆

细想起来,那时候家里的东西,除了缝纫机几乎都是手工做的。

沙发是小张师傅打的,用了三天。

整个周末我都蹲在旁边,看着那些凿子、刨子,和木头纠缠不休。

尤其是那个墨斗,拉开轻轻一弹,在新开的木板上印出来一条笔直幽香的墨线。

那是我理解的最美的线条。

那张沙发,拉开是一张床,再拉开是一个储物箱,一直用到我大学毕业。

现在,它还在老家的客厅里,只是,已经没有人坐了。

▲委拉斯凯兹:《火神的锻铁厂》,1630年,马德里普拉多博物馆

沙发前的小圆桌,也是姥爷请人做的。

黑漆油亮!可以当镜子!吃饭是它,写作业也是它。

桌子下面有个小抽屉,里面是我的橡皮、铅笔头、弹球、杏核、画片儿、队徽、万花筒、七巧板,一只蜻蜓标本,烟纸叠的三角……

简直是百宝箱啊!

里屋的蝴蝶牌缝纫机,是买的,被母亲誉为人类最伟大的发明。

母亲踩着它,做出了沙发套、门帘,我第一天上学背的书包和每年初一早上换的新衣服。

还有手织的毛衣,一直到现在,我都无法接受毛衣是可以买的!

没想到,女儿居然无师自通地继承了母亲的光荣传统。

买回家的娃娃三下五除二就扒光了,然后用一堆碎布头很快又整出一身!

新买的牛仔裤一剪刀就绞开了,改成裙子!

那小手,还真是麻利啊。

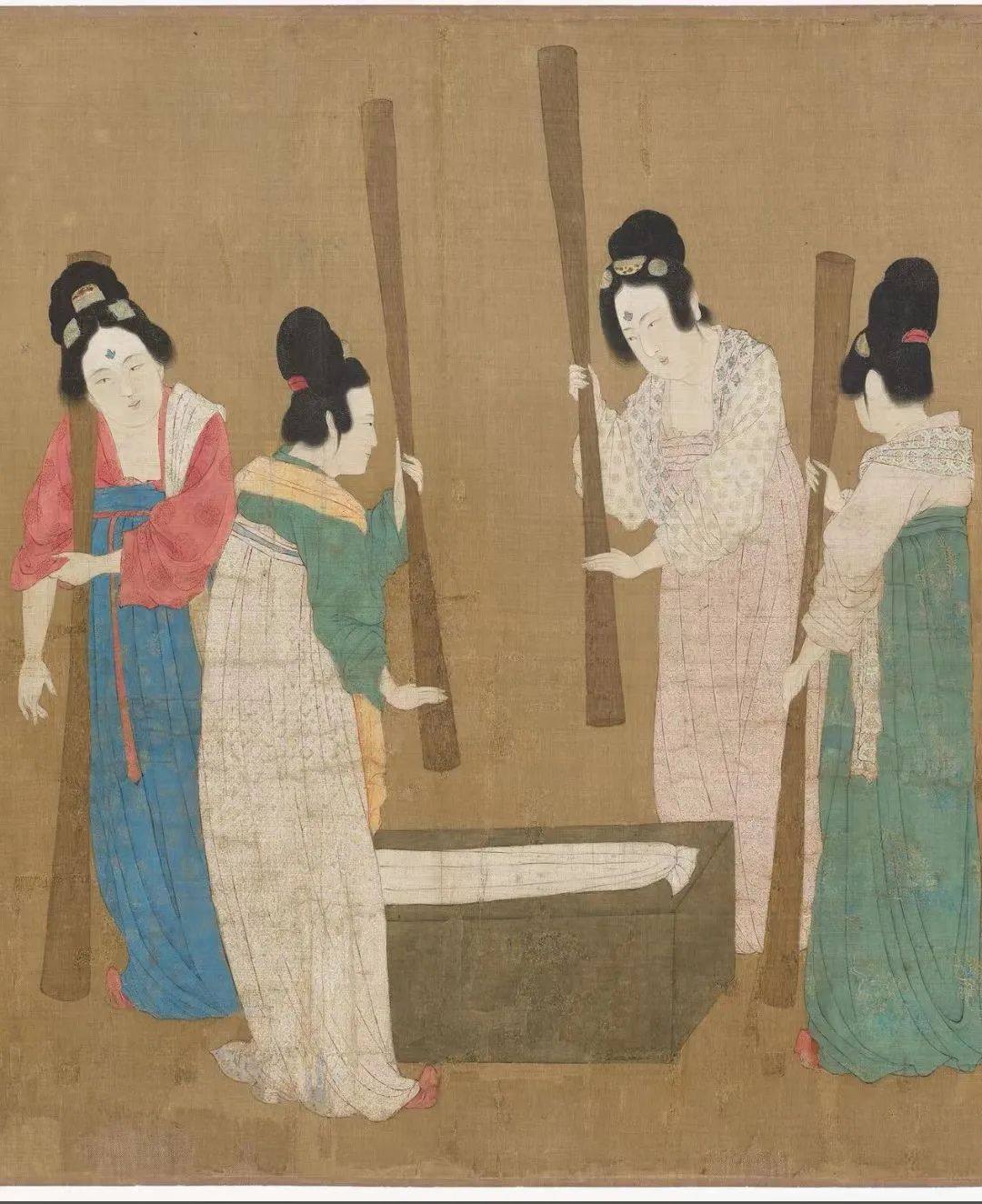

▲赵佶:《摹张萱捣练图》局部,北宋,波士顿美术馆

我总想着,如果有一天,可以不工作了,就去学木匠吧。

我的手,余生不能只消耗在手机上。

它应该再结实一些,再粗糙一些,在和木头的交流迎拒之间,再朴素一些,再平静一些,再简单一些,再满足一些。

这一天,可以早点来到吗?

#作此文想到了这些画

或者是看了这些画作了此文:

詹姆斯·帕特森:《风筝》,英国

迭戈·里维拉:《编织工》,1936年,私人收藏

伦勃朗:《木匠家庭》,1640年,巴黎卢浮宫

马克思·贝克曼:《有伐木工人的风景》,1927年,法国巴黎国家现代艺术博物馆

米莱:《木匠工作室》,1849年,伦敦泰勒画廊

罗伯特·坎平:《梅洛德祭坛画——中世纪的木匠约瑟夫》,1428年,大都会艺术博物馆

梵高:《带围裙的木匠》,1882年

路易·勒南:《铁匠铺》, 1641年,巴黎卢浮宫

约翰·乔治·布朗:《村里的铁匠》,北卡罗莱纳州艺术博物馆

阿尔弗雷德·西斯莱:《马尔利勒鲁瓦铁匠铺》,1875年,奥赛博物馆

籍里柯:《铁匠的布告牌》,1814年,苏黎世美术馆

委拉斯凯兹:《火神的锻铁厂》,1630年,马德里普拉多博物馆

詹姆斯·卡罗尔·贝克维恩:《铁匠》,1909年,史密森美国艺术博物馆

约瑟夫·赖特:《铁匠铺》,1771年,英国德比博物馆与艺术画廊

乔治·莫兰:《蹄铁匠的店》,1793年,曼彻斯特美术馆

弗朗索瓦·邦文:《铁匠铺》,法国,1921 年

爱德华·霍普:《缝纫机前的女孩》 提森·博内米萨博物馆

李嵩:《水殿招凉图》,南宋,台北故宫博物院

李嵩:《龙骨车图》,南宋,东京国立博物馆

朱玉:《太平风会图》,元,芝加哥艺术博物馆

卡尔·拉森:《缝纫女工》,1913年,瑞典

赵佶:《摹张萱捣练图》,北宋,波士顿美术馆

张萱:《捣练图》,唐,波士顿美术馆

#可能比较搭的音乐

拉尔夫·沃恩·威廉斯:《云雀高飞》

瓦尔德退费尔:《西班牙圆舞曲》

郑州市应急管理局落实“四步走”完成2023年度安全生产执法检查计划编制工作

新华每日电讯|铆足干劲拼抢“开门红” 郑州加快经济高质量发展开年观察

提振精气神 激发新动力——中牟县委社治委深入学习贯彻全县三级干部会议精神

独家视频丨习近平会见柬埔寨首相洪森:这是老朋友的“三年之约”

习近平回信勉励援中非中国医疗队队员 以仁心仁术造福当地人民 以实际行动讲好中国故事

联系记者

联系记者