聚焦·中国诗歌节 | 穿越诗歌长河 奔赴诗和远方——诗歌界专家“诗圣”故里纵论“中国式现代化诗歌道路”

研讨会现场嘉宾发言

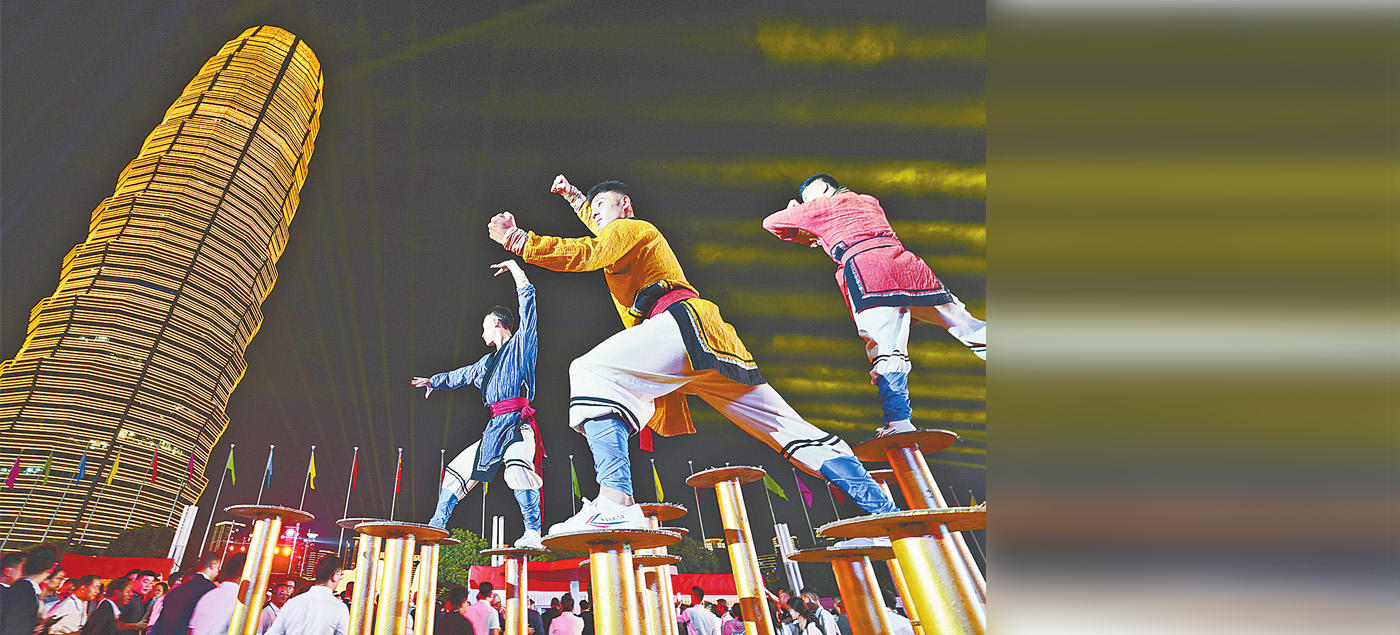

作为第七届中国诗歌节的重要组成部分,9月22日上午,以“中国式现代化诗歌道路”为主题的第七届中国诗歌节诗歌研讨会在郑州图书馆举办,来自全国各地的诗人、评论家、诗歌翻译家欢聚“天地之中”、“诗圣”故里,撷取艺术与文学创作的灵感,共话诗歌蓬勃发展的多彩画卷。

诗情奔涌汇聚“天地之中”

中国是诗的国度,而河南是诗歌的家园,在“天地之中 华夏之源 功夫郑州”举办此次中国诗歌节,有着特殊的意义,不仅是中国诗歌界的一件盛事,也是河南文学界的一件大事、喜事。

“在中国文学史上,诗歌一直是河南文学的光辉名片,这片土地诞生了杜甫、韩愈、白居易、刘禹锡等一大批彪炳千秋的诗人,书写了数量恢宏、灿若星辰的诗词歌赋,鼓舞中国人的精神,滋润中国人的心灵,孕育成我们的文化根脉,造就了我们厚重辉煌的文化。”河南省文联副主席武皓介绍,此次研讨会不仅是向深厚的诗歌传统致敬,更是向伟大的中华文明致敬。

著名诗人、中国作家协会诗歌委员会主任吉狄马加说,我国第一部诗歌总集《诗经》里的许多作品诞生在河南,我们可以在这里找到诗歌的源头,许多唐宋大家也出生在河南,书写了瑰丽的民族诗篇,可以说,中原文化深刻地影响了中华文明的进程,来到中原大地、“诗圣”杜甫故里探讨中国诗歌的道路具有重要的意义。“一个国家的现代化历史进程走得扎实不扎实,能不能真正的走得很远,这取决于是否能真正找到文化源头、赓续文化传统、吸收丰厚精华,这将成为迈向明天的一个重要基石。”

“中原大地诗歌底蕴丰厚,古往今来,河南的土地上诞生了许多伟大的诗人,尤其是郑州作为杜甫的故乡,可以说是中国诗歌的一个高地。”河南省作家协会副主席、河南省诗歌学会会长张鲜明表示,此次诗歌节的举办,吸引全国一流的诗人汇聚郑州,用诗歌的方式为河南插上翅膀,将中原大地美好的形象、丰富的历史、现代的发展传播到中国,传播到世界,同时也可以借助这次机会,将郑州打造成一个更具有诗意化的城市,甚至由此开始建设一个诗歌之城、文学之都,这不仅是郑州的一个梦想,也是作为国家中心城市应该担负的文化责任。

专家建言“中国诗歌现代化发展”

中国式现代化诗歌道路如何走?围绕着研讨会主题,与会专家各抒己见。

在吉狄马加看来,中国诗歌的现代化道路,与整体中国的现代化历程相辅相成,中国新诗诞生百余年来,中国发生了天翻地覆的变化,现代诗歌也不可避免地受到外来诗歌的影响,在不断地碰撞、融合中发展,“曾有人问我,现代诗歌能不能和唐诗的成绩相比?我认为,唐朝的伟大诗人已经完成了他们的历史性贡献,唐诗已经成为中国诗歌乃至世界诗歌的经典,而我们当下的诗人,也有需要完成的历史使命——更好地认识、见证、书写这个伟大的时代。”

对中国式现代化诗歌,海南省作家协会副主席江非有着自己的理解,“去除了题材与内容主题因素,面向科学与逻辑理性世界,褪除了神话学和文人士大夫与小知识分子、小市民情调,径直触向人之存在,以公民性语言为基础的诗歌,便是中国式现代化诗歌。”他认为,中国诗歌的现代化必须坚持自己的道路,不能重复历史已有的其他国家的道路。

“开放、融合、超越,这是中国诗歌现代化的必经之路。”著名评论家、首都师范大学文学院教授吴思敬结合中国新诗的发展阐述了自己的观点。他说,中国新诗是在五四精神的感召下才得以诞生,并成长壮大的,五四时代所洋溢的启蒙的精神、开放的胸襟、自由的活力,造就了一代新诗人,也对中国新诗面貌产生了决定性影响。“由冲撞到融合,是百年新诗走过的道路,要实现超越任重而道远。对当代诗歌界而言,诗人需要具备贯通古今的学术眼光、面向当代的学术立场和甘于寂寞的学术精神,发现古今诗歌的内在联系,寻找其共同的精神品格,立足当代,做诗坛寂寞的守望者。”

紧跟时代潮流 书写时代篇章

当下,我们生活在农业文明、工业文明相交融的信息化时代,在数字化、高科技、网络化背景下,诗歌如何能跟随时代潮流并同时保持其传统精髓?诗人应该怎么来写作?与会嘉宾们分享了自己的真知灼见。

中国诗歌协会会长杨克说,诗歌是一种历史悠久、地位崇高的艺术形式,从《诗经》诞生到现代,诗歌始终作为重要的文学门类,在文人学士和普通民众中产生着深厚的影响。当代诗人应该敏感体察社会发展变化,吸收新词汇、新观念、新意象,不断拓展写作边界,同时,多运用社交媒体、在线平台等新技术,拓宽诗歌的传播途径,提供全新的互动空间,让更多人享受到诗歌的滋养。

研讨会上,“外卖诗人”王计兵就网络背景下的诗歌写作,发表了自己的看法。“因为我是从网络论坛开始学习的诗歌、学习的诗歌写作,所以我对这方面总是特别地关注。”王计兵说,用诗歌记录现在,比重写历史更重要。网络化为诗歌写作向普通人敞开了大门,而诗人们的写作也需要与时俱进,紧扣时代脉搏,体察时代心跳。在他看来,诗歌写作既要有海纳百川的胸怀,也要有积极向上的姿态;既要针砭时弊,也要歌颂美好;既要独辟蹊径,又要融会贯通。

青年诗人吕周杭认为,诗歌的现代化首先是变化的生活经验与不变的抒情,然后是古典的继承,最后是自然的书写和共同的情绪。关于现代诗歌古典的继承方向,吕周杭分享了一种类似“重写”的构建方式,即把古典的人称代入现在的语境,将自己的视角、古典的故事框架、当下的生活,三者在诗歌中进行有机融合。“对古典的再书写以及对古典元素的应用都让人欣喜,可以看到不仅仅是简单的继承,还有在今日的运用。”

武晧说,本次中国诗歌节的举办,将有助于我们深入挖掘中原文化蕴含的时代价值,赓续历史文脉,坚定文化自信,将会使河南成为诗歌高地、诗意天地、诗人圣地,也将会使诗人朋友诗情奔涌,激情飞扬,像我们河南文学那些群星璀璨的前辈诗人一样,承接着感时忧国的文化薪传,永怀报效祖国和人民的赤子之心,不舍对艺术境界的个性追求,为读者奉献更多、更好的当代诗歌篇章。

郑报全媒体记者 秦华 文 李新华 图

聚焦·中国诗歌节|探索“新时代诗歌从高原到高峰”新路径 “诗词大咖”共话新旧体诗百年发展

聚焦·中国诗歌节 | 穿越诗歌长河 奔赴诗和远方——诗歌界专家“诗圣”故里纵论“中国式现代化诗歌道路”

联系记者

联系记者