中外记者品读“天地之中” 用镜头记录郑州生态之美、文化之魅

外籍记者打卡少林寺

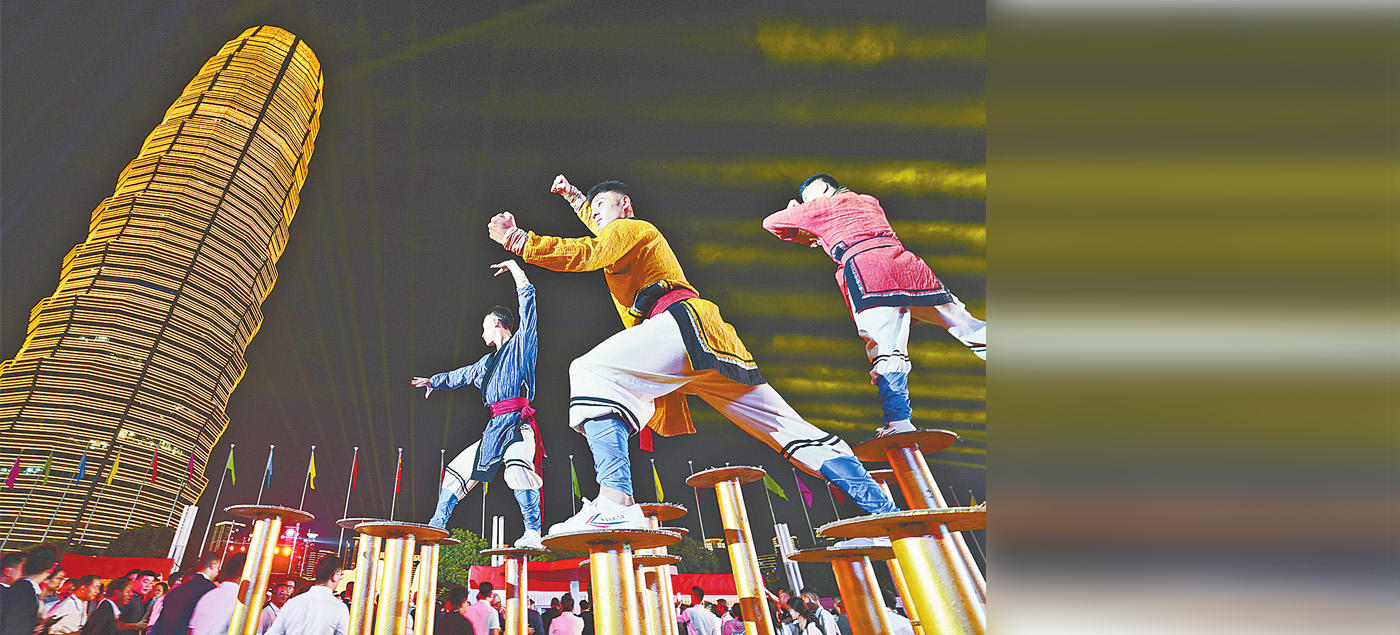

9月15日,参加“行走河南·读懂中国”中外媒体黄河行活动的记者们兵分两路,打卡沿黄生态廊道、南裹头、黄河文化公园、黄河博物馆,感受郑州推进黄河流域生态保护和高质量发展战略的成效;探访观星台、少林寺、嵩阳书院、北宋皇陵、石窟寺、杜甫故里文化园,品味 “天地之中”的璀璨文明。

正观新闻·郑州晚报记者 武建玲 杨丽萍 陈凯/文 李新华 见习记者 王梦瑶/图

“我看到了不一样的黄河”

在郑州沿黄生态廊道(惠济段)、黄河滩地公园,斑驳的日光在茂密的林木中游弋穿行,目之所及一片青绿,让人宛若画中游。记者们纷纷拿出相机、手机,一路行一路拍,定格着黄河在郑州流淌的无限风光。

“这次来郑州,我看到了不一样的黄河,它不似壶口瀑布奔腾咆哮,而是广阔的、静谧的。”从疏影路一路走来,《国家人文历史》杂志资深记者周冉感觉自己仿佛徜徉在绿色的海洋。“郑州不仅把黄河治理得很好,环境也打造得非常优美。我觉得这里的黄河已经变成一个非常出色的人文景观,它不仅有很多历史文化层面的东西,自然景观也很值得远道而来的人们看一看。”站在南裹头观景点凭栏远眺黄河风光,周冉有感而发。

在黄河文化公园临河广场和炎黄广场,记者们争相拍照打卡,感受雄浑壮美的大河风光和源远流长的黄河文化。

“我知道了中华文明孕育在黄河两岸”

“来这座博物馆参观,我了解了黄河悠久的历史,给我留下了深刻的印象。”来自英国China Pictorial的记者Lewis Taylor说,“我知道了中华文明孕育在黄河两岸,黄河是中华民族的母亲河,对于这条河流人们充满敬畏之情,无论是环保还是治理,要形成一种人与自然和谐共生的环境。”

参观完黄河博物馆,外籍记者们把黄河水利科学研究院副院长江恩慧教授围在中间,就各自感兴趣的话题展开提问。被问到最多的就是“为什么要叫黄河?”“黄河在发源地时水是清澈的,流经黄土高原时随着诸多带有泥沙的支流的汇入,以及对河道的冲刷,黄河带入了大量的泥沙,才形成了黄色。黄河进入河南后,也冲刷出了黄河中下游广袤的平原,这里适宜农耕、适宜人类居住,就此诞生了中华文明。”江恩慧教授深入浅出的讲解让外籍记者们收获颇多。

“这么古老的建筑居然能发挥这么先进的作用”

观星台以砖砌台体来构成圭表,如同一座建造精密的天文仪器,形如覆斗,体型高大,灰砖砌筑,细腻挺拔,是保存完好的元代天文观测仪器,使测量太阳投影变化的精度大大提高。“中国元朝天文学家郭守敬通过在观星台的实地观测,于至元十七年(公元1280年)编制出了当时世界上最先进的历法——《授时历》,该历法的一个回归年长度为365.2425天,同现代科学测定的回归年长度365天5小时48分46秒相比,一年仅差26秒。”听到讲解员的讲解,外籍记者们无不发出赞叹之声。

来自俄罗斯巴什基尔电视台的记者马琳拿着手机一直在拍摄观星台。“这么古老的建筑居然能发挥出这么先进的作用,真的是太神奇了!我一定要把它拍摄记录下来。”

城市的文化地标,市民的文化家园 图书馆人之夜“越夜yue开心”

联系记者

联系记者