生活周刊 | 缺了老师的中秋节,简直不敢想象

又到中秋月圆时。

明日傍晚,面对皓月当空,一碧如洗,我们会发出什么样的感慨?

假如缺了语文老师,我们只能说:“哇,今天的月亮真是又大又圆”。

当我们的脑海中蹦出“明月几时有?把酒问青天”“露从今夜白,月是故乡明”“海上生明月,天涯共此时”“举杯邀明月,对影成三人”“今夜月明人尽望,不知秋思落谁家”这些诗词,是不是应该感谢当年那个“强迫”我们背诵课文的语文老师。

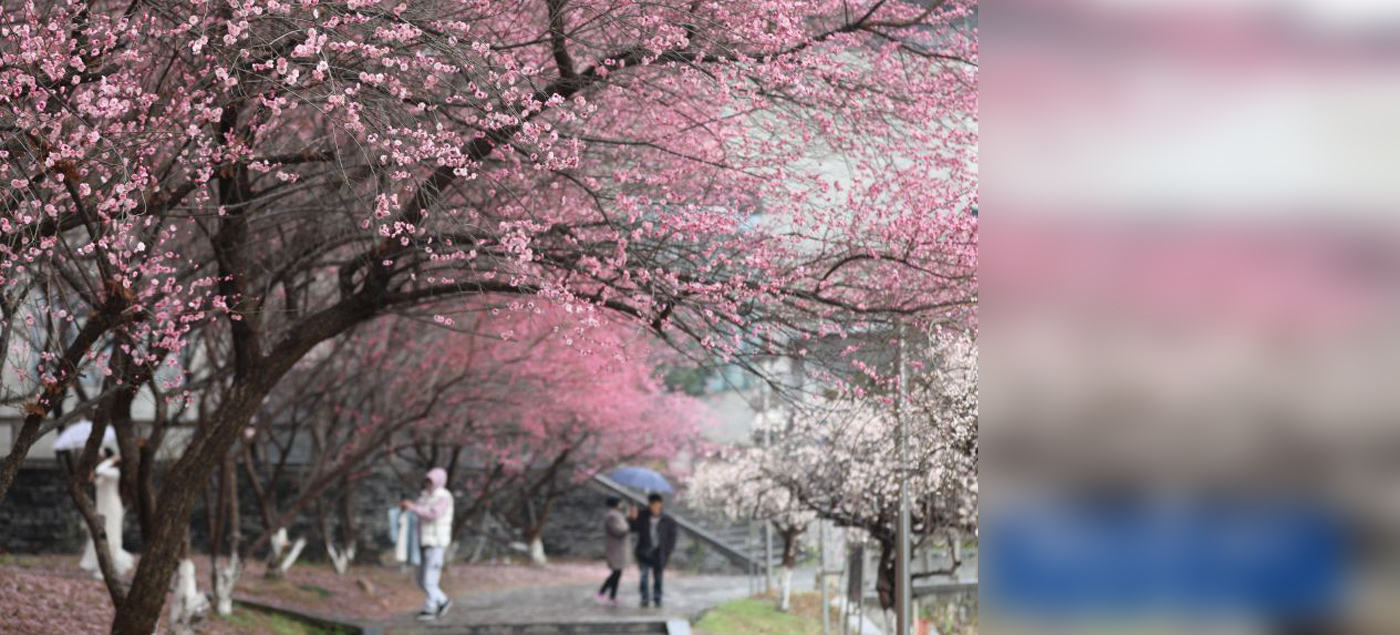

▲摄影:李冠儒

今年的中秋节,也是教师节。两节同时出现在9月10日这一天,这种“巧合”本世纪仅有三次,实属罕见。

假如缺了数学老师,这种巧合,我们也许要到掀开日历的那天才会发现,“咦,今天中秋节和教师节重合了呀”。

现在,感谢数学老师们,我们已经推算出,中秋节和教师节在同一天的年份,分别是2022年、2041年和2079年。

▲摄影:马健

中秋节,我们会好奇:今晚的月亮怎么格外亮呢?

要是缺少了地理老师,我们的认知水平也许仅仅停留在“月亮走,我也走”的层面上,至于月亮为何会发光,我们很难想象,其实月球好似一面镜子。

月球本身不发光,作为地球的天然卫星,距地球平均距离约38万公里,因为表面反射太阳光而发亮。“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”,这里的圆缺就是指“月相变化”。月球、地球与太阳的位置关系决定月相形态,月相变化的周期约29.53天。

▲图片来源:摄图网

今年,八月十五的月亮是十五圆。

当地球在月球与太阳的中间位置,月球处于地球正后方时,我们在地面上看到的月亮就是最圆的。今年农历八月,最圆月出现在明天傍晚17时59分左右。严格意义上说,当明天我们看到月亮的时候,已经不是最圆的了。

这些,满满的都是地理知识。

所以,中秋节这天,地理老师显得格外重要。

▲摄影:李新华

当然,同样重要的还有物理老师,缺少了他们,我们会时不时担心“月亮会不会哪一天掉下来,那该怎么办”。

掌握了“万有引力”定律,这个担心就显得多余了。因为万有引力,月球绕着地球转。

瞧,物理老师、地理老师都手握着“理”,不能不让人信服。

说到“万有引力”,就不得不提牛顿老先生的故事:

有一天牛顿在苹果树下被一个掉落的苹果砸到了,这个神奇的苹果引发了牛顿的思考:为什么苹果从树上脱落后会掉落在地上?为什么月亮不会掉在地上呢?基于此,牛顿发现了万有引力。

基于苹果落地和月亮,我们有理由相信,牛顿开始思考“万有引力”定律这天,是英国的中秋节。

▲摄影:李焱

当然,这仅仅是一个故事,真实的历史要严肃的多。

如果缺少了历史老师,我们怕是不会严肃的思考这个问题,当然也弄不清中秋节的具体来历。

“中秋”一词,最早见于《周礼》,在《天官·司裘》中有“中秋献良裘”的记载。“司裘”是管皮衣的官,中秋时节,夜寒风凉,要献上精致的皮衣。

最早明确记载有一个“中秋节”的,应该是南宋孟元老的《东京梦华录》,在卷八中有“中秋”条:“中秋节前,诸店皆卖新酒,重新结络门面彩楼花头,画竿醉仙锦旆。”当然,在唐朝的诗句中,早有类似的记载,像“中秋三五夜,明月在前轩”。

月饼与中秋联系起来的最早记录,可能是明朝田汝成的《西湖游览志余》,此书卷二十《熙朝乐事》中明确说:“八月十五谓之‘中秋’,民间以月饼相遗,取团圆之义。”

▲图片来源:摄图网

提起月饼,忍不住就流起了口水。

等下,这个现象,要是缺少了生物老师,我还真不知道怎么解释。

先撇开巴普洛夫的条件反射理论,让我们来看看月饼。

传统月饼按产地、销量和特色来分主要有四大派别:广式月饼、京式月饼、苏式月饼和潮式月饼;就口味而言,有甜味、咸味、咸甜味、麻辣味;从馅心讲,有桂花月饼、梅干月饼、五仁、豆沙、玫瑰、莲蓉、蛋黄月饼等;按饼皮分,则有浆皮、混糖皮、酥皮、奶油皮等;

这时,生物老师和化学老师就要一起敲黑板了,月饼虽然营养丰富,香甜酥软,美味可口,但是,作为一种高热量的食物,月饼可不能多吃,更不能当饭吃。

万一吃多了,就只好找体育老师来帮忙,多做锻炼,将热量消耗掉了。

当然,我们更要感谢音乐和美术老师们,他们让这个中秋节更加具有艺术感;感谢政治老师,没有你们就没有这篇文章;感谢英语老师,让我们明白外国的月亮不比中国圆。

▲摄影:李新华

“平分秋色一轮满,长伴云衢千里明”,中秋节这一天,已经寄托了太多的情感、文化、历史和自然知识,而这些元素的传承,教师发挥着极其重要的作用。

在这里,祝大家中秋节快乐,团圆美满!也祝天下所有老师,教师节快乐,幸福安康!同时,我们中原网小源跑教育视频号特别策划了视频《当教师节遇上中秋》我来为教师拍张“全家福”,欢迎点击下方视频观看哟!

当中秋节与教师节相遇,您有什么想说的,欢迎在评论区留言,如果觉得这篇文章有意思,请分享到朋友圈,让更多人看到。

# 编者按 #

城市生活的本质是汇聚,而郑州就是这种本质完美丰腴的实际存在。在她的历史中,生活样态层层积累,让她变成了我们今天看到的模样。

这是一座历久弥新的城市,城市的活力正在不断绽放,《郑州圈儿·生活周刊》讲述郑州的历史、地理、文化、美食以及城市中的人文记忆,让这座城市中的每个人感受郑州的美好。

中原网出品

策划:张新彬

统筹:辛晓青

执行:赵宁、禹亚楠

文案:袁连贺、石嫣睿

排版:赵宁、袁连贺、王淑

设计:张雪宁、陈任佳、张振华

强能力 锻作风|心通桥日报(2月16日):网友反映杨柳街出行难 回复:渣土清运、雨污水工程部分已完成

郑东新区龙子湖街道办事处:开展“同心向党 共沐书香”党员主题阅读活动

联系记者

联系记者