五位考古专家“分享干货” 商都讲坛掀起商文化“头脑风暴”

侯卫东、陈国梁、岳洪彬、孔德铭、杨树刚(从左至右)在讲坛现场

持续举办的“商都讲坛”为市民提供了近距离了解考古、深入学习历史文化知识的公益课堂。3月9日,商都讲坛第八期迎来五位知名考古学家“组团解谜”:河南大学黄河文明与可持续发展研究中心副教授、黄河文化遗产实验室副主任侯卫东,中国社会科学院考古研究所研究员、商丘工作站站长岳洪彬,中国社会科学院考古研究所副研究员、偃师商城考古领队陈国梁,河南省文物考古研究院研究员、郑州商城工作站站长杨树刚,安阳陶家营遗址考古领队、安阳曹操高陵遗址博物馆馆长孔德铭,围绕“商王朝都城文明”的主题,以各自考古发现和最新研究成果为依托,为观众解谜3000多年前商王朝的都城气象,身临其境地感受绚丽厚重的商文明。

精彩纷呈 研究专家分享“干货”

存续了近600年的商王朝,其核心分布区主要位于河南。在河南考古发现的郑州商城、偃师商城、洹北商城、陶家营遗址、殷墟遗址等遗址,成为商文化研究的主阵地,也是探索先商文化、夏文化及上溯中华文明起源的原点和基石。

“我们在商城内城相关铸铜遗存发现了铜矿石,经过检测发现它们来自长江流域,这说明在商代早期中原地区就与长江流域建立了密切联系。”讲座中,杨树刚深入介绍了郑州商城布局及都城文明的新发现,通过大量的考古现场照片向观众生动展示了郑州商城考古在城垣、宫城、手工业遗存、水利设施、高等级贵族墓等方面取得的重大突破:郑州商城内城水渠的最新发现,改写了对商城遗址水系的认知,为曾存疑的东城门位置提供了确切的佐证,也为商代都城的城市规划研究提供了宝贵的新视角。

而长期工作在偃师商城考古工地的陈国梁通过对偃师商城40年来考古工作成果的再梳理,重新解读了偃师商城遗址的选址与规划理念:“偃师商城在选址时遵循了‘经水若泽’的理念,在城市空间规划中体现了‘方里而井’的思想,它的都邑布局继承了二里头的传统,而后续的商代都城布局也体现出与之连贯的文明连续性。”

随着历史的脚步,商王朝在中晚期又有什么故事?孔德铭讲述了安阳陶家营方壕聚邑与洹北商城的关系。“陶家营遗址作为目前所知为数极少的商代中期环壕聚落遗址,是洹北商城北部重要的卫星城。”孔德铭告诉听众,科技分析检测结果表明,陶家营遗址内的居民多数来源于商代的北方,其与洹北商城有着同样的埋葬特点,二者共同构成结构清晰、级差分明的聚落遗址形态,体现了商代中期社会人群的交流与融合。

几位专家各抒己见,长期工作在殷墟考古现场的岳洪彬为大家解说了殷墟都邑布局的动态发展模式及规划理念。他认为,殷墟都邑从建设之初就有详细的规划,经过对之前考古材料的认真梳理,关于商代都城的空间分布拓展,打破以往认知,提出了“葡萄式”的新发展模式理念。

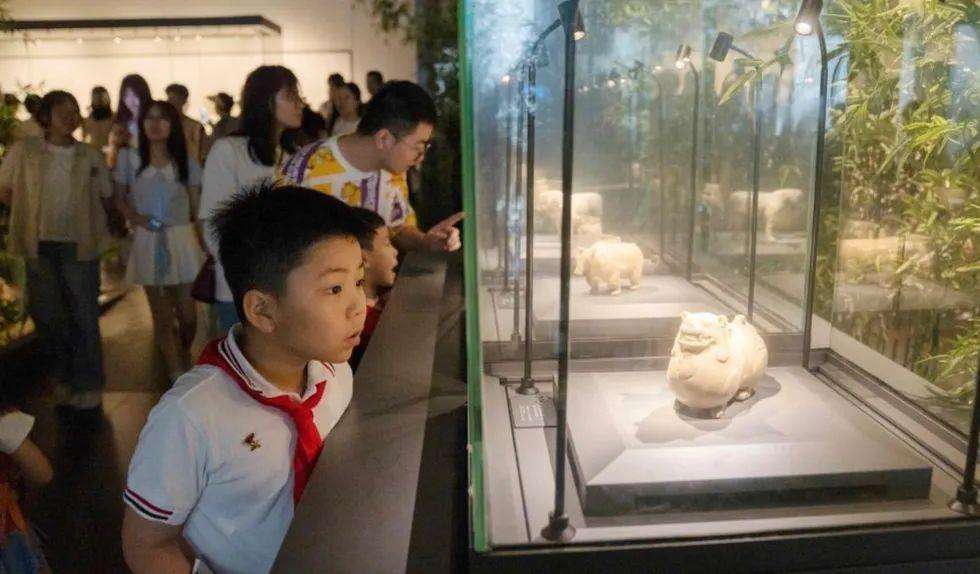

伴随着几位专家精彩的讲解,观众不时发出“啊”的惊叹声,拍照留存资料、若有所思地记录笔记,现场学习氛围十分浓厚。

雅俗共赏 观众争相“求签名”

“书院街商代贵族墓地会不会就是王陵?”“偃师商城的性质到底是什么,在那里寻找商文化之源有什么新发现?”“几千年前的一处城址,是怎么测算出来它的面积?”在向几位主讲嘉宾提问的互动环节,观众既热情踊跃又“专业”的提问令学者倍感欣慰。而活动结束后争相前来“求签名”的观众,更令几位专家感受到郑州市民的热情和好学。

“我今年小学六年级了,之前见到过杜岭方鼎的图片,今天在这里听到专家说到它,一下子让我有遇到‘熟人’一样的亲切。”河南省实验小学的赵同学告诉记者,自己跟着妈妈来听讲座,一下子引发了自己对商文明的好奇。而带着孩子来听讲的李女士也是“有备而来”:“我想退休以后就来博物馆当志愿者,现在趁着有讲座就多来学习,储备知识。”

前来听讲的还有从事文创工作的张女士,她拿着笔记本边听边记录:“我们做文创设计,不仅仅要从文物本体上寻找纹饰符号,还应该了解更多当时的历史知识,才能知道那个时代的人是一种什么状态。”张女士告诉记者,听完讲座的收获非常多,比如以前对“考古”的理解非常狭隘,“现在知道了考古的一些环节、国家相关制度,每一项考古发掘的面积大小都需要国家审批,等等,所以考古不像我们想象的那么难,更没有我们想得那么简单。”

在侯卫东看来,前来听讲座的观众构成非常多元,这说明大家对文化遗产的关注度越来越高。“文化事业是人民大众的,不管是做学术研究还是考古工作,最终都要让社会大众来共享我们的研究成果,这种开放式的活动,就是让老百姓能够了解到我们文化遗产、文明的一种重要的方式。”侯卫东笑言,大众化的传播更能让市民对专业考古知识产生清晰的印象,而广大学者的研究成果也需要通过新颖的传播方式走进大众。

搭建桥梁 盘活博物馆文化空间

“商都讲坛是在郑州商都遗址博物院专属文化空间内举办的高品质讲座,邀请考古大家讲述早期国家文明。目前已开展八期。”郑州市商代都城遗址博物院院长郭磊告诉记者,此前已有刘庆柱、朱凤瀚、孙华、唐际根、许宏、韩建业、何毓灵等重磅嘉宾做客商都讲坛,观众参与度高,反响热烈,好评不断,这也坚定了商都博物院继续打造“商都讲坛”城市文化品牌,充分发挥博物馆文化空间积极作用的想法。

谈到本次联合河南大学天下文明论坛共同举办“一线都城考古队长五人谈”,用这种别开生面的活动形式与观众交流“高冷”的考古知识,郭磊提到了“观众思维”:“国家是文明的集中体现,都城与国家相伴而行,是文明的重要物化载体。我们充分考虑观众的需求,就想到通过一个个商代城址的发现发掘,把历史的碎片逐渐拼凑成一幅完整的画卷,使得商代早、中、晚期的社会面貌逐渐清晰。”

“商文明在发展过程中出现了多个文化的碰撞与融合,也开启了都城文明一脉相承的历史传统与中华文明主根脉传承的新阶段,显示出华夏文明已经走向成熟并逐渐达到相对稳定,是中华文明历史发展包容性和连续性的重要实证。”陈国梁也在分享中表示,鉴往知来,行之愈坚,“考古工作者也将在新的起点上继续用考古成果推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明。”

谈到下一步的工作,杨树刚充满信心:“商王究竟在哪里?除了甲骨早期文字还有没有其他载体?这都是我们未来工作的方向。随着考古发掘的不断深入,商文明的研究也必将走向广阔天地!”

郑报全媒体记者 左丽慧 文 唐强 图

“畅游环翠,三生有杏” 荥阳市环翠峪风景名胜区第27届杏花节开幕

联系记者

联系记者