一甲子的奋斗:最硬的不是金刚石,而是金刚石人的骨气

钻石恒久远,一颗永流传。在情人眼里,钻石是爱情的象征,而在科研人员的眼里,它是金刚石、是“材料之王”,被喻为“工业的牙齿”。数据显示,目前我国人造金刚石产量占全球总产量的95%,其中河南人造金刚石产量约占全国的80%。

而我国人造金刚石产业之所以能够取得如此巨大的成就,离不开老一辈高精尖技术人才所做出的辛勤努力。大家都知道,金刚石是目前人类已知最坚硬的物质,但其实比金刚石更“硬”的是金刚石人的骨气,跨越一个甲子年,他们始终奋战在科研一线,开拓创新,勇毅笃行,为我国人造金刚石事业发展做出了突出贡献。

突破技术难关时,一碗烩面便是大奖

“假定还有来世的话,我还继续搞超硬材料”,这句话来自90岁的王光祖,他是中国第一颗人造金刚石研制者之一。

时间的指针回拨到上世纪50年代,随着我国工业体系的逐步建立,对工业用金刚石的需求日益剧增,面临国外技术封锁,1960年10月,当时的第一机械工业部设立了代号为“121”的攻关课题组,向郑州三磨所等机构下达了研究人造金刚石的进军令。

资料图 唐强 摄

“当时安排我们从事‘121’研制工作,这是关于金刚石研制的绝密课题,参与人员必须对自己的工作内容保密,所以好长时间我的家人都不知道我具体是做什么的。项目组成员有学高压釜的、有做普通磨料的、有做地质勘探的,大都是在苏联留过学的科研人员,但是大家对于人造金刚石制造都不足够了解。”王光祖回忆道,当时关于金刚石的技术知识资源十分匮乏,他们就一趟趟地去北京图书馆及科学院情报研究所收集资料,那时文献很多都是英语,只能一点一点查字典去读去啃,也正是这个阶段的理论积累,为顺利攻克这一高新技术难关提供了理论依据和具体工艺实施指导。

“121”课题组的科技人员在缺乏资料、缺少设备、设施极为简陋、生活十分困难的条件下,怀着极大的爱国热情和崇高的敬业精神,以科研人员特有的智慧、严谨和执着,团结协作,尊重科学,顽强拼搏,终于在1963年12月6日成功合成出我国第一颗人造金刚石,由此我国成为继美国、瑞典、南非、苏联、日本之后世界上第六个研制出人造金刚石的国家。

据王光祖介绍,第一颗人造金刚石试制成功后要进行产业化,当时上级下了个任务,要制造六面顶压机,整个团队移师山东济南铸造研究所,组织了一个新的团队。郑州三磨所的党委书记去看望科研人员,听到攻战“放炮”技术难关取得初步成效时,他非常高兴说要颁发一个大奖,这个大奖便是一碗烩面。“在当时生活很艰苦的条件下,那碗烩面可真是个大奖,把我们高兴的不得了。”回忆起往事,王光祖先生笑着说。

为了纪念“121号课题组”,从郑州华山路121号,到梧桐街121号,再到科学大道121号,被业内誉为“黄埔军校”的郑州三磨所三个厂区都和121有关。这也是精神的一种传承,就是要始终不忘60多年前国家下达的研发人造金刚石的“121”攻关课题组使命,以专啃“硬骨头”的勇气担当推动更多产品迈向产业链、价值链的中高端,促进金刚石产业的发展。

推进产学研融合,助力超硬材料产业发展

当然,我国超硬材料产业的高速发展,也离不开产学研的深度融合。作为国内高校超硬材料及制品专业最早创建者,王秦生深耕超硬材料行业数十年,为推动整个行业的发展和进步,在产、学、研多个方面发挥了积极作用。

据了解,王秦生教授从1967年以来,半个多世纪一直工作在教学、科研、生产第一线。先后主编《超硬材料及制品》等高校教材和科技专著十余部,主持完成“高品级金刚石生长原理与工艺研究”等科研项目十多项,获得授权发明专利和实用新型专利十余项,发表科技论文和翻译论文近百篇。

1981年,王秦生由企业转入高校从事教育事业,迄今已42个春秋。1985年,按照中央有关部委要求,加大对工业发展急需人才的培养,需要创建超硬材料及制品专业。为早日实现专业招生、填补国内专业空白,王秦生教授夜以继日,不到两年时间,他主导制定了培养目标和教学大纲,完成师资、教材、实验室三大基本建设任务。1987年,超硬材料及制品专业顺利开展第一届招生。1994年,王秦生教授兼任全国超硬材料行业职工教育委员会主任,开展继续教育工作。数十年来,王教授为超硬材料行业培养了大批专业人才,被誉为“超硬材料黄埔军校校长”。

在推进产学研的过程中,也有一些让王秦生非常难忘的事情。“值得一提的就是国家科技进步奖,‘高品级金刚石合成的成套技术’在2011年获得了国家科技进步二等奖,这是将近40年来我国超硬材料领域唯一的国家奖”,王秦生介绍,这个成果是郑州高校、研究所和企业真正产学研几十年紧密合作的成果,对金刚石合成技术、成长技术里边包括触媒的优选原则,根据多位催化理论、根据活化能均分原理,选出来了最佳的镍基触媒,改变了以前国内外认为最佳是钴基(触媒)的这个观点。另外还发现了富晶区生长原理,研发出了(压力温度双参数)动态匹配新工艺,改变了传统的理论和工艺。一直到现在,这套理论在国内国外也都没有人超越。

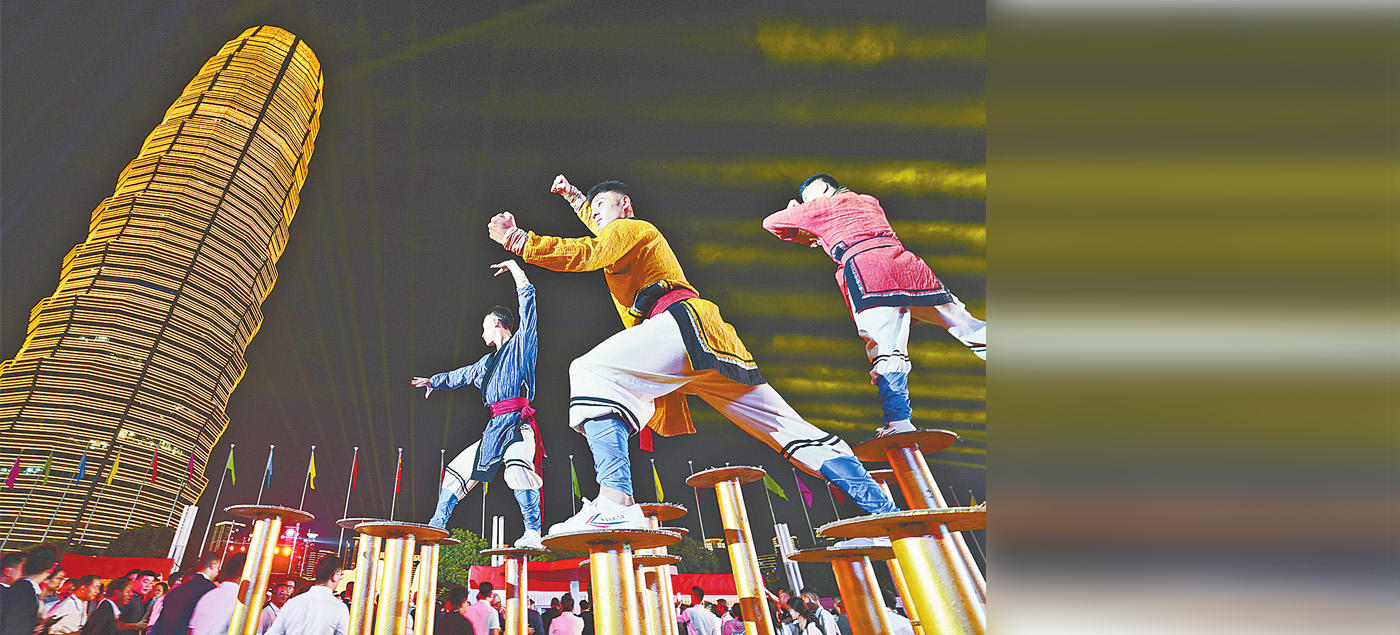

资料图 唐强 摄

构建行业准则,加强金刚石产业高质量发展

俗话说“没有规矩,不成方圆”,任何行业都有自己的规则标准,金刚石行业也不例外。曾担任过全国磨料磨具标准化委员会主任委员的刘明耀教授,见证了金刚石行业标准从无到有,再到逐步完善的全过程。

据刘明耀介绍,第一个金刚石行业的标准是1973年由郑州三磨所提出来的,到现在我国金刚石行业已经形成了一个比较完整的标准体系。同时,标准类型也由过去单一的产品标准扩展到了基础通用类、方法标准类和产品类这三大类,标准级别也包括了国家标准、行业标准和最新发展的团体标准。

“近十年来,我们新研究、制定并发布的标准共28项,占现行标准的42%。在修订标准方面,已经发布的有24项标准,占现行标准的36%”,刘明耀说,这表明行业标准化工作在不断的完善进步,新制定(含已发布和已报批)的标准涉及到了半导体、新能源等国家重点支持的重要领域,这反映出新品种、新产品的发展需求变得更加迅速。

谈到标准工作对于行业未来发展的意义,刘明耀表示,新时期标准化工作的范围、内容、工作量、参与者的群体与数量和积极性都将大幅提升,以满足行业高质量发展涉及到的各个方面需求;其次,标准化工作与科技创新工作将更加有效协调互动,相互促进、共同发展,通过强化标准核心技术的研究,加快成果转化为技术标准的步伐,及时将先进的科技成果融入标准,提升标准的水平从而推进产业优化升级。

值得注意的是,围绕碳达标、碳中和、绿色制造、智能制造等方面产业标准的研究制定,将助推行业优化升级,提高整个行业的水平以及竞争力。“总之用一句话来概括,标准化将更加有效地推动行业综合经济竞争力的提升。同时,在促进经济社会高质量发展,构建新发展格局中发挥更大作用。”刘明耀说。

经历高温高压,才能凝结出璀璨的本色;超硬超强,才能铸造出坚毅的品质。正是老一辈金刚石人专啃“硬骨头”,攻克核心技术,突破“卡脖子”问题,超硬材料产业才实现了从无到有、从小到大、由弱渐强的蜕变,绘就了一幅幅辉煌的新画卷。

(正观新闻记者 金鑫 王艳明)

金水区经八路街道开展“童心童趣 巧制童年小陀螺”少儿手工制作活动

联系记者

联系记者