拆书帮丨《呼吸》:踏入达摩的人生之河

张宇对达摩的人生勾勒,是在虚构空间中进行的“一苇渡江”

“呼出去埋在我们心里的欲望、烦恼和执着;吸进来外部传达给我们的养分、力量和灵气。”

2023年1月,河南作家张宇的新作《呼吸》由河南文艺出版社出版。本书讲述了禅宗开山鼻祖达摩的传奇人生,再现一千五百多年前禅宗文化在中原播种生根、初祖诞生的过程。

近期,《呼吸》入选了由全国最具影响力的二十余家图书出版单位联合发布的“文艺联合书单”。

以“佛眼”透视东方文化

中国是文化输出大国,也是文化输入和引进的大国。在中国传统文化中,儒、释、道是最核心的部分,而其中的“释”——佛教,最初就是一种外来文化。

佛教传入中国后,与本土经验相结合,形成了中国佛教,最终成为我们文化中不可或缺的一部分。但在佛教与中国社会接触之初,它是如何落地生根的?为何偏偏是“佛”能够与中国文化深度融合?佛教思想的中国化表达是什么样的?张宇的《呼吸》,以中国禅宗始祖菩提达摩的人生经历为线索,深入了这些问题。

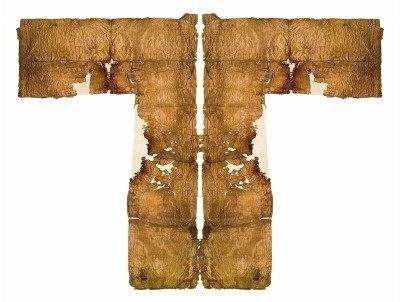

小说将历史传说与史书记载,进行再次想象与虚构,通过一苇渡江、面壁九年、断臂立雪、只履西归等与禅宗始祖达摩相关的故事,文学化地“复活”了这一在佛教中国化中至关重要的人物。同时,作者借助达摩的视角,对中国传统经典文化——从河图洛书到《周易》《道德经》,从孔子、庄子到老子,进行了全新的梳理和阐释。

可以说,这是一部以传记形式切入的思辨小说。在作者深入浅出的叙述中,读者不仅能够近距离感悟达摩的一生,还能重新思索中国的文化习惯。

茅盾文学奖获奖作家李佩甫用“借用一双‘佛眼’来解读、透视东方文化”评价《呼吸》,在他看来,张宇“与达摩一同游学,与达摩一同面壁,与达摩一同修行,一同研判东方文化的儒、释、道”,是“文化意义上的生命之旅”。

在虚构空间中“一苇渡江”

张宇在后记中提到,动意写这本书,是在三十多年前,适逢郑州市评选历史上十大著名历史人物。张宇认为,达摩在嵩山创建了中国佛教的禅宗文化,理应算是郑州的文化历史名人。虽然他的提名没有最终入选,但从那以后,达摩就种在了他的心中。

“只要碰上达摩的书,我必看,还找来香港拍的电影,从头坚持看到尾。”在女儿的帮助下,张宇还阅读了许多英文版的关于达摩的资料。经过断断续续的阅读积累,通过对历史真相的猜想甚至演绎,一个达摩的文学形象在张宇心里日渐成长。

“我一直在等。我非常明白把握驾驭达摩这样的文化巨人,非常艰难和冒险。我一直在等待我内心的冲动和盲目的自信心。”终于,张宇在2021年开始了他的写作计划,并最终形成了他笔下的达摩。

可是,作为一个距离我们一千五百年的人物,达摩的人生经历早已消逝在历史的尘埃中,留存下来的信息十分有限。以这样一个人物为“传主”进行文学创作,必然需要在考证资料的基础上,进行大量的虚构和想象。《呼吸》中的达摩故事,归根结底只是文学意义上的演绎。

其中,“一苇渡江”是一个典型的存在。传说达摩渡过长江时,并不是坐船,而是在江岸折了一根芦苇,立在苇上过江的。这个故事显然具有虚构成分,但不会因此损毁达摩的形象,反而传达出了“凭借者微,所承载者大”的精神。

从这个意义上来说,张宇对达摩的人生勾勒,是在虚构空间中进行的“一苇渡江”。因为他在当代文学的领域中,率先踏入了达摩的人生之河。

作者简介:

张宇,作家,1952年生于河南洛宁。曾为河南省作家协会主席。著有长篇小说《疼痛与抚摸》《软弱》《检察长》《足球门》等,中篇小说《活鬼》《没有孤独》《乡村情感》等,长篇散文《对不起,南极》,7卷本《张宇文集》。部分作品被译成英、法、日、俄、越等国文字,介绍到海外。

正观新闻记者 张晓璐

郑州海昌海洋旅游度假区将9月28日盛大启幕,“”鲸“”奇世界 闪耀中原!

让青春在志愿服务中发光发热——团郑州市委组织青年志愿者服务2023中国(郑州)国际旅游城市市长论坛

金水区凤凰台街道召开2023年“99公益日”暨“慈善日”活动动员会

联系记者

联系记者