南水北调通水十年|守好一库碧水 只为源头“好”水来

央广网南阳6月7日消息(记者 张丽娜)为解决我国北方水资源短缺问题,国家规划了东部、西部和中部地区三条不同南水北调设计线路。2014年,跨越了半个世纪的南水北调梦想终于照进现实,形成与长江、淮河、黄河、海河相互连接的四横三纵的中华水网。

作为国家水网的主骨架和大动脉,南水北调中线一期工程2014年12月12日正式通水,直至今年全面通水10年。

截至2024年5月31日,南水北调中线一期工程已累计输水645亿立方米,相当于为北方地区调来一年多的黄河水量,直接受益人口超1.08亿,为沿线26座大中城市200多个县(市、区)经济社会高质量发展提供了有力的水资源支撑和水安全保障,有效缓解了京津冀豫四省市水资源的严重短缺局面。

“不让一滴污染水进入丹江口水库”

南水北调中线一期工程从河南省南阳市淅川县丹江口水库陶岔渠首引水,经河南、河北、天津、北京四省市,全长1432公里。

南阳,作为南水北调中线工程的核心水源地和渠首所在地,是中线工程的“大水缸”和“水龙头”,肩负着保障向北方多城市输送清水的重要任务。

南水北调中线一期工程从河南省南阳市淅川县丹江口水库陶岔渠首引水(央广网发 周子硕 摄)

“成败在水质,为确保‘一泓清水永续北送’,我们把多项因子分析的人工监测和每4小时监测一次的高频次自动监测相结合,除了常规监测因子之外,还加强在重金属方面的监测,形成及时有效的预警机制。”河南省南水北调渠首生态环境监测应急中心副主任黄进表示,通过精准分析研判丹江口水库及其支流水质变化趋势、及时预警处置异常监测信息,将各项污染物因子牢牢控制在安全值以内,确保“不让一滴污染水进入丹江口水库”。

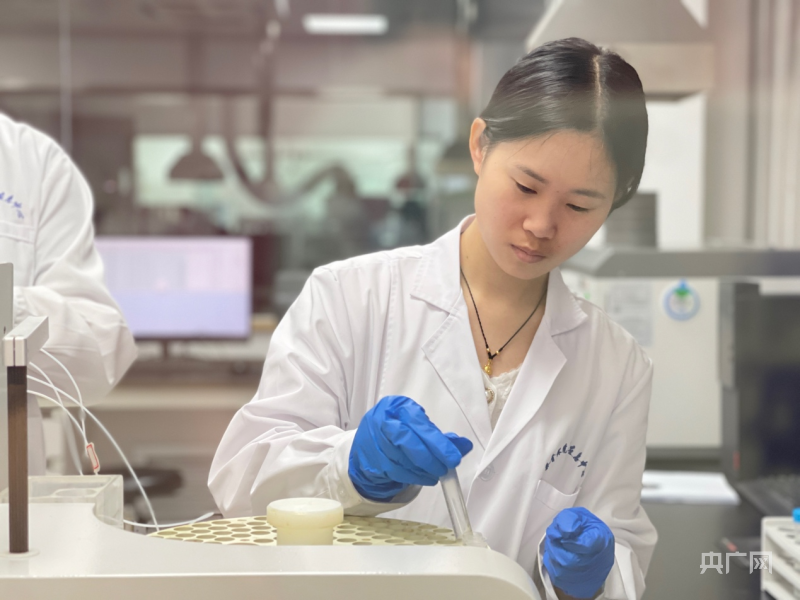

河南省南水北调渠首生态环境监测应急中心工作人员正在将库区水质样品移入自动进样器,准备进行样品分析(央广网记者 张丽娜 摄)

目前,丹江口库区、入库河流、汇水区已设置了23个点位,建成库区及入库河流的14个水质自动监测站,做到对入库和库区水质监测全覆盖,截至目前,共上报数据450万余个。通水以来,河南段供水水质始终保持在地表水Ⅱ类及以上标准。

打通“两山”转化通道 筑起生态屏障

在水质监测的基础上,水源地保护区的生态建设为南水北调的水质安全筑起生态屏障。距离渠首闸门800米的淅川县九重镇汤山区域原为引丹干渠工程和水泥厂的采石场,2019年前,这里还是一片山体裸露、生态脆弱、水土流失严重的景象。

“如果不及时进行生态修复会直接影响到我们库区的水质安全。为保护丹江水质,库区村民捞起了网箱,拆掉了虾塘,推倒了牛棚,废弃了鸡舍,转向科技农业,为库区周边区域开展生态修复付出了努力。”河南省委组织部驻淅川县九重镇武店村第一书记刘强表示,近年来,库区周边村庄通过将水质保护与生态环境保护相结合,发展有机农业,减少了农业生产过程中对生态环境和水质的污染;同时借助渠首附近生态保护,发展乡村旅游,促进了当地农文旅融合的发展,实现了促农增收。

为保护丹江水质,淅川县不断开展汤山区域生态修复,如今库区周边环境优美如画(央广网发 周子硕 摄)

“作为南水北调移民区淅川县邹庄村村民,我经常为来到渠首附近观光的游客讲解南水北调的过程以及我们库区周围村庄的变化,现在家乡以绿色有机农业和文旅产业为主,我也实现了家门口就业。”正在汤山湿地公园为游客讲解的淅川县邹庄村村民鲁亚楠说道。

据了解,南阳市通过加强库区生态建设,高标准实施石漠化治理、水源涵养、水土保持等重点项目,“十四五”以来,完成退耕还林29万亩,治理水土流失面积356平方公里,完成石漠化治理57.06万亩,为南水北调的水质安全筑起了安全的生态屏障。

如今,南水北调中线一期工程不仅已作为沿线众多城市的主力水源,并且在优先满足受水区生产生活用水的基础上,利用富余水量累计向北方51条河流进行生态补水,助力华北地下水超采综合治理和生态环境复苏。

据2023年公开资料显示,河南省受水区地下水位平均回升0.95米;河北省受水区浅层地下水位回升1.41米;北京市全市人均水资源量由原来的100立方米提升至150立方米,自来水硬度降低至120毫克每升;沧州地区400多万人告别高氟水、苦咸水……南水北调中线一期工程为沿线缺水地区实现优质水资源供给、水资源配置、生态环境改善、产业结构调整等方面带来了巨大变化。

郑州大剧院“公众开放日艺术节”邀您感受文化艺术之美(附节目表)

小细胞肺癌转化机制再添力证!王启鸣教授团队研究成果登上美国国家科学院院刊

汇聚“家”力量 携手“育”未来——《郑州市实施<中华人民共和国家庭教育促进法>办法》宣传再掀高潮

助力高考,为梦想护航——共青团二七区委组织开展高考志愿服务活动

联系记者

联系记者